特殊コレクション

島根大学附属図書館が所蔵している特殊コレクションの一覧です。貴重資料である桑原羊次郎氏の旧蔵書(桑原文庫)をはじめ、石見銀山周辺村落史料ほか、郷土関係資料を中心をしたコレクションを所蔵しています。

- 附属図書館のデジタル・アーカイブに収録されているものは画像をご覧いただくことが出来ます。

- 原本の閲覧等にあたっては、事前に手続きが必要な場合があります。詳しくは、こちらをご確認ください。

足立文庫(あだちぶんこ)

【所在情報】本館・第2貴重資料室(OPACへのリンク)

松江師範学校で学び、後に境港町長を務めた教育者、考古学者である足立正(あだち せい)氏の旧蔵書約700冊からなります。分野は教育、文学、思想、漢学のほか、理科系のものに至るまで多岐にわたり、山陰地方の近代教養人の学問のあり方をうかがい知ることのできる貴重な資料です。

天野文庫(あまのぶんこ)

【所在情報】本館・6F書庫(OPACへのリンク)

海野文庫(うんのぶんこ)

【所在情報】本館・第2貴重資料室(OPACへのリンク)/(デジタル・アーカイブへのリンク)

広瀬藩(島根県能義郡広瀬町)の藩学の開校にあたり、その初代教授として迎えられた儒者海野彬之、及び海野家代々にかかわる蔵書で、当主弘之氏より寄贈いただいたものです。漢籍 691冊、国書 370冊からなっています。

景印文淵閣四庫全書(えいいんぶんえんかく しこぜんしょ)

【所在情報】本館・8F書庫(OPACへのリンク)

四庫全書は中国最大の叢書で、清の乾隆帝が入手できる限りの書籍を集め、主要な 3,457部を一定の書式に従って書写させ、自己の蔵書としたものです。経・史・子・集の四部に分類して保管されたので四庫の名がつきました。四庫全書は7セット筆写され、このうち北京紫禁城内の一揃いが文淵閣四庫全書であり、現在は台湾の故宮博物院に収蔵されています。昭和56(1981)年台湾商務印書館から影印 されたうちの1セット1,500冊を昭和60(1985)年度の大型コレクションとして整備しました。

◆貴重資料リーフレット(PDF/英文付き)

◆貴重資料リーフレット(PDF/英文付き)

大森文庫(おおもりぶんこ)

【所在情報】医学図書館・大森文庫室(OPACへのリンク)/(デジタル・アーカイブへのリンク)

大森文庫は、医学図書館が所蔵する島根の医学史に係わる古医書コレクションです。昭和63(1988)年頃、島根県安来市大塚の大森史郎氏より寄贈され、大森文庫と命名しました。大森家は、麻沸散による全身麻酔によって、乳癌の摘出手術に成功し、わが国の外科に一大革命をもたらした華岡青洲(1760-1835)に学んだことで知られています。大森文庫には、三代大森不明堂三楽(1771-1857)の膨大な日記、書き写した華岡家秘書、地元母里藩での診療録、入手した小説類などが含まれ、当時の医学修業や医療の様子をうかがい知ることができます。

小野寺文庫(おのでらぶんこ)

【所在情報】本館・6F書庫(OPACへのリンク)

熊谷家文書(くまがいけもんじょ)<石見銀山周辺村落史料>

【所在情報】本館・第1貴重資料室(OPACへのリンク)/(デジタル・アーカイブへのリンク)

731点。宝暦12(1762)年~大正7(1918)年。島根県大田市大森町の史料で、石見銀山附幕府領を治めた大森代官所の掛屋・用達を務めた熊谷家の旧蔵文書です。

◆熊谷家文書目録(平成25年9月19日受入分)[PDF]

◆熊谷家文書目録(平成25年9月19日受入分)[PDF]

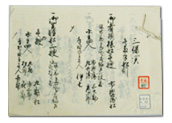

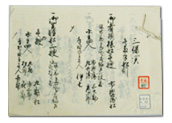

桑原文庫(くわばらぶんこ)

【所在情報】本館・第1貴重資料室、第2貴重資料室ほか(OPACへのリンク)/(デジタル・アーカイブへのリンク)

明治の先覚的な社会事業家であり、浮世絵、彫金など美術工芸の研究家としても著名な松江市東茶町出身の桑原羊次郎の自著と旧蔵書3,083冊からなるコレクションです。主に郷土関係の資料からなり、あらゆる分野が含まれています。特に、松江藩地方役岸崎左久次(時照)が著わした出雲国風土記の最初の研究書である「出雲風土記抄」や、松江藩主の奥方が輿入れの際持参し「嫁入本」と通称される歌書や出雲国名所歌集、国絵図を始めとする多数の古地図など、貴重な資料が含まれています。

◆貴重資料リーフレット(PDF/英文付き)

◆貴重資料リーフレット(PDF/英文付き)

坂根家文書(さかねけもんじょ)<石見銀山周辺村落史料>

【所在情報】本館・第1貴重資料室(OPACへのリンク)/(デジタル・アーカイブへのリンク)

757点。宝永4(1707)年~明治2(1869)年。島根県大田市川合町忍原の史料。銀山のための間歩用材や木炭を供給する銀山御囲村・炭方村に指定されていた忍原村で、代々庄屋を務めた坂根家の旧蔵文書です。

定秀家文書(さだひでけもんじょ)<北国屋>

【所在情報】本館・第1貴重資料室ほか(OPACへのリンク)

美保関で船宿業を営んでいた定秀家(北国屋)の旧蔵文書、約2,700点を所蔵しています。2011年に寄贈受入しました。

山陰中国帰還者連絡会史料(さんいん ちゅうごくきかんしゃ れんらくかい しりょう)

【所在情報】本館・第2貴重資料室(OPACへのリンク)

平成24(2012)年に山陰中国帰還者連絡会より寄贈を受けた資料です。

抄物(しょうもの)

【所在情報】本館・第2貴重資料室(OPACへのリンク)/(デジタル・アーカイブへのリンク)

西東文庫(せいとうぶんこ)

【所在情報】医学図書館・3F書庫(OPACへのリンク)

昭和63(1988)年度の全国共同利用図書資料(大型コレクション)として購入したコレクションです。Westernization of Japan(江戸から東京へ:西洋から見た日本の近代化)をテーマに蒐集されたJapanologyの集大成です。全827冊。文庫の名称は、ゲーテの西東詩集(West-Ostlicher Divan,1819年刊)に因んで名づけられました。

竹崎文庫(たけざきぶんこ)

【所在情報】本館・6F書庫(OPACへのリンク)

田中文庫(たなかぶんこ)

【所在情報】本館・6F書庫(OPACへのリンク)/(デジタル・アーカイブへのリンク)

寺本家文書(てらもとけもんじょ)<出雲国片江浦>

【所在情報】本館・第1貴重資料室(OPACへのリンク)

481点。天明7(1787)年~明治10(1877)年。嶋根郡片江浦(島根県八束郡美保関町片江)で興頭役を累代つとめてきた大寺本の旧蔵文書です。片江浦は、島根半島北岸の漁村であり、また寺本家が嶋根郡の郡役人であったころから、郡各村浦の輪切帳、明細帳のほか木綿作、機織、琉球芋、漁業関係などに特色をもつ内容になっています。

ドイツ最高裁判所全判例集

【所在情報】本館・7F書庫(OPACへのリンク)

西ドイツの連邦裁判所の判例集を中心としたコレクションで内容は戦前の帝国裁判所の判例集と、それにつながる連邦通常裁判所の判例集、連邦憲法裁判所、連邦労働裁判所、連邦社会裁判所、連邦特許裁判所の判例集です。これらの裁判所はそれぞれ最終審的位置にあって全ての判例集を揃えたところに収書の特色があります。昭和55(1980)年度に大型コレクションとして整備しました。

富山大学所蔵「ヘルン文庫」マイクロフィルム版

【所在情報】本館・2Fマイクロ資料室(OPACへのリンク)

富山大学の「ヘルン文庫」は、小泉八雲の死後、妻のセツさんによって旧制富山高等学校に売却されたもので、英書1,352冊、仏書719冊、和漢書364冊からなります。松江は八雲ゆかりの地であり、関係資料の収集につとめていましたが、富山大学の協力を得て日本関係書、中国・インド関係書、スペン サー哲学書など856点をマイクロフィルムにして、330巻を昭和63(1988)年度に大型コレクションとして整備しました。

林家文書(はやしけもんじょ)<石見銀山周辺村落史料>

【所在情報】本館・第1貴重資料室(OPACへのリンク)(デジタル・アーカイブへのリンク)

606点。天文8(1537)年~明治26(1893)年。島根県大田市五十猛大浦で蔵宿を務めた廻船問屋林家の旧蔵文書で、毛利元就・隆元の「感状」など戦国時代の文書も含まれるが、多くは江戸時代後期の大浦湊の「御用留」「諸廻船客帳」や「五十猛村上組庄屋」からなる文書です。

◆林家文書目録(平成25年9月17日受入分)[PDF]

◆林家文書目録(平成25年9月17日受入分)[PDF]

フランス法令集(Collection des Juris-classeurs)

【所在情報】本館・7F書庫(OPACへのリンク)

「ナポレオン五法典(民法典、商法典、民事訴訟法典、刑法典、刑事訴訟法典)」の他に、重要な法令(労働法、税法、行政法、国際法など)を登載しています。年代的には1566年の法令から収録されており、網羅性では定評があります。全359冊から構成され、大部分に注釈がほどこされ、フランス法の分類法令書としては最大規模をほこっています。平成4(1992)年度の大型コレクションとして整備しました。

堀文庫(ほりぶんこ)

【所在情報】本館・第2貴重資料室(OPACへのリンク)

島根県津和野町の堀幸清氏の旧蔵書である堀文庫は、1,818冊に及ぶ江戸小説のコレクションで、主に「読本」(版本)と「実録」(写本)からなります。堀家は江戸時代初期から大規模な鉱山経営を展開し、明治以降、地元の殖産・教育等に尽力したことで知られ、その書籍群は津和野の貸本屋から堀家に伝えられました。

◆貴重資料リーフレット(PDF/英文付き)

◆貴重資料リーフレット(PDF/英文付き)

松江地裁明治文庫(まつえちさいめいじぶんこ)

【所在情報】本館・7F書庫(OPACへのリンク)

松江地方裁判所から平成18(2006)年2月に寄贈された明治期の法学関連図書や判例資料集の1,124冊からなる文庫です。明治9(1876)年和多見町に開庁されて以来収集されてきた資料は、近代日本黎明期における法学の概要を体系的に知ることが出来る貴重な資料群となっています。

松江図書館(まつえとしょかん)

【所在情報】本館・第2貴重資料室

私立松江図書館由来の図書です。明治32(1899)年に設立された同館は、大正8(1919)年に市立松江図書館となり、昭和21(1946)年に県立松江図書館、昭和25(1950)年に島根県立図書館となっています。「松江図書館」の蔵書ラベルが貼られたこれらの図書は、島根大学が新制大学として発足して間もないころに、附属図書館の蔵書の充実を図るために島根県立図書館から寄贈を受けたものと思われます。

松尾家資料(まつおけしりょう)

【所在情報】医学図書館・大森文庫室(OPACへのリンク)

温泉津町上村(現大田市)にて地域医療と教育に携わった松尾家にかかわる医学関係の資料で、昭和51(1976)年に当時の当主松尾久朗氏から寄贈されました。後年新たに寄贈されたものを含めて約350点の古医学書と掛軸、明治時代以前の医療器具からなるコレクションです。

松本家資料(まつもとけしりょう)

【所在情報】医学図書館・大森文庫室(OPACへのリンク)

その他の資料(整理中)

・加納友市旧蔵資料(かのうともいち きゅうぞうしりょう)

加納友市は、現在の島根県出雲市(平田)出身(松江師範学校卒業)の教育研究者で、明治期後半から大正期にかけて、主に初等教育の分野で全国的に活躍した人物です。単級学校、複式学級の教育論を確立した点で、日本の教育史上に名を残しています。当館で保管している資料群には、加納友市の思想や教育論が形成される過程を考察できる蔵書や、加納の経歴や当時の小学校の教育の実態を示す書類などがまとまって残されています。

・木村栄旧蔵資料(きむらさかえ きゅうぞうしりょう)

木村栄(1910年~1991年)は、島根県八束郡古江出身の農民運動家で、戦後日本農民組合の県連結成の中心となり、昭和22(1947)年、昭和24(1949)年には衆議院議員にも当選しています。遺族より寄贈を受けた木村栄の旧蔵書約450点(図書、雑誌等)を保管しています。

更新日 20220311

情報サービスグループ 資料利用担当

0852-32-6086(内線2740)

sabisu[at]lib.shimane-u.ac.jp

[at]はアットマークに書き換えて下さい

推奨ブラウザ: Microsoft Edge 25以上. Mozilla FireFox 45以上. Google Chrome 49以上. Safari 最新版.