貴重資料

島根大学附属図書館で所蔵している貴重資料の一部をご紹介します。

- 附属図書館のデジタル・アーカイブに収録されているものは画像をご覧いただくことが出来ます。

- 資料原本の閲覧などをご希望の際は、貴重資料の利用についてをご確認ください。

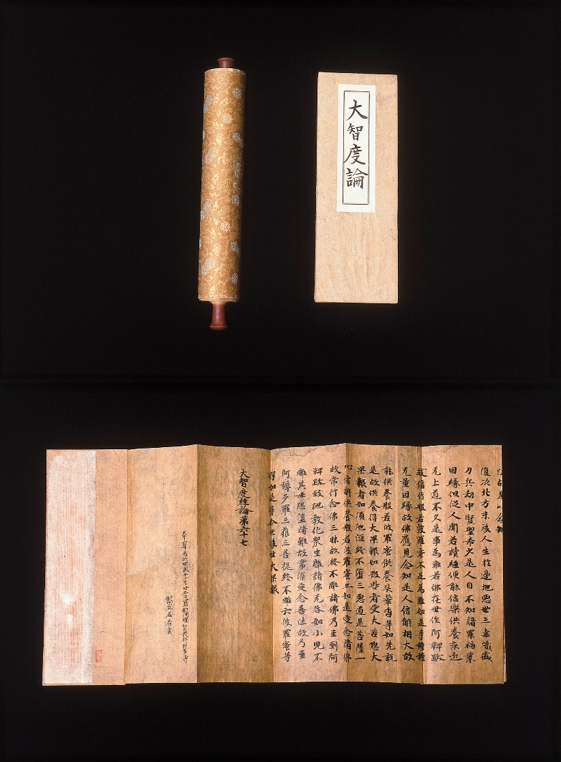

大智度論(だいちどろん)巻62,巻67

紙本墨書大智度論は、天平6(734)年に書写された石山寺一切経中「摩訶般若波羅蜜経」の注釈書で、全100巻のうち巻62(巻子本)、巻67(折本) の2巻を所蔵しています。後の天安2(858)年に本文に付された訓点の一種である白点は、その時代に中国語をどのように翻訳したか知る上でも貴重な史料です。昭和41(1966)年5月31日に島根県の有形文化財の指定を受けています。

◆デジタル・アーカイブ:巻62(巻子本)/第67(折本)

◆貴重資料リーフレット(PDF/英文付き)

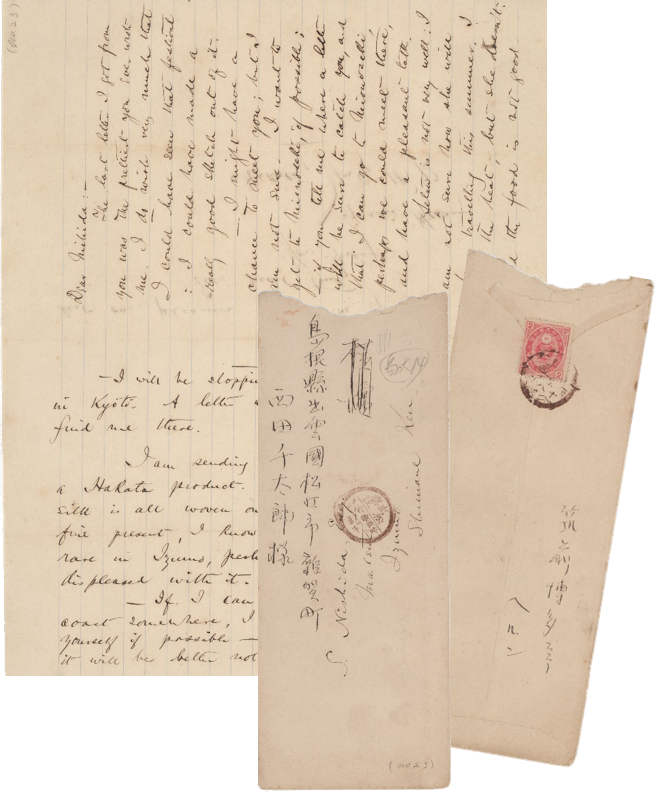

小泉八雲書簡

八雲(1850-1904)が、英語教師として教鞭をとった松江中学校(島根県尋常中学校)の教頭であった西田千太郎(1862-1897)に宛てた自筆書簡45通と附属資料からなります。八雲は、西田が没するまで深い信頼関係に根ざした交友を続け、松江から熊本、神戸・東京へと居を移した後も多くの書簡が取り交わされました。

◆貴重資料リーフレット(PDF/英文付き)

◆デジタル・アーカイブ:小泉八雲自筆書簡 : 45通

◆小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)自筆書簡 画像とテキスト

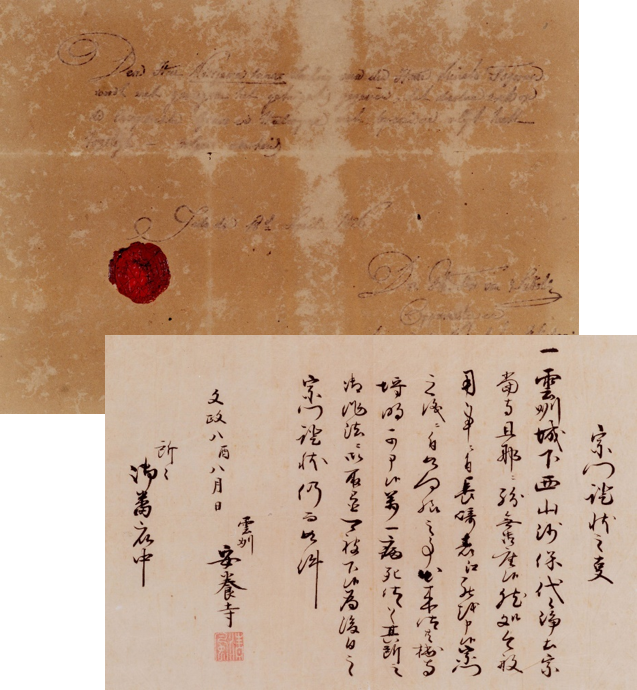

シーボルト授与の修業証書

江戸時代、神門郡荻原村(現出雲市荻杼町)の医師・西山砂保が、文政8(1825)年に長崎鳴滝塾に医学修行のために赴いた際の他藩通鑑状(通行手形)、宗門証状と、文政9年修行を終えた後、フォン・シーボルトから高弟湊長安を介して授与された賞状(蘭文修行証書付:音訳文、翻訳文)からなります。

◆デジタル・アーカイブ:他藩通鑑状/宗門証状/蘭文修行証書(原文)/音訳文/翻訳文

◆貴重資料リーフレット(PDF/英文付き)

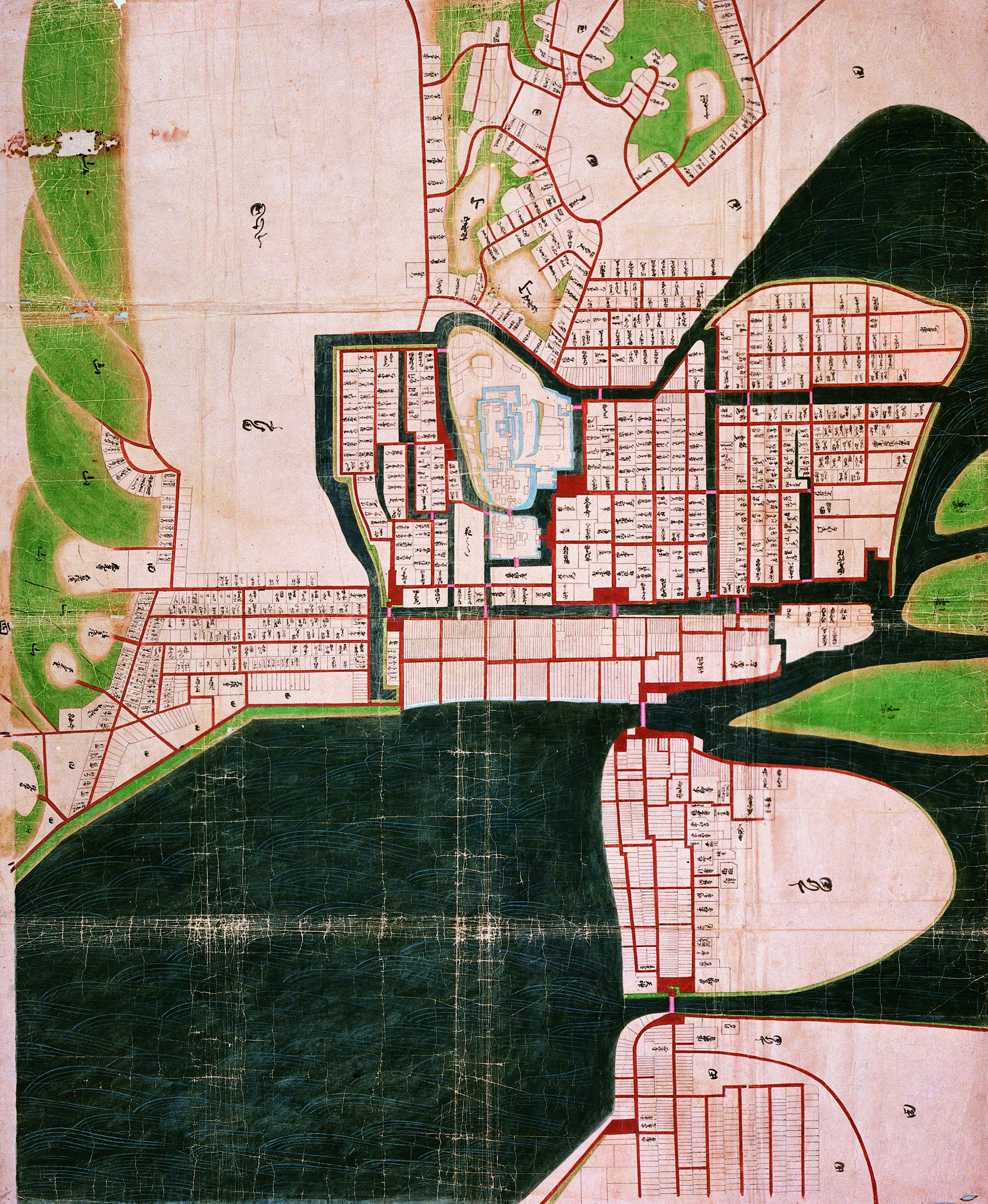

堀尾期松江城下町絵図

元和6(1620)年~寛永10(1633)年 141×117cm

城下町松江は、17世紀のはじめに堀尾吉晴によって建設されたました。 この絵図は元和6(1620)年~寛永10(1633)年の間に描かれたと推定できる城下図で、城下町松江の様子、また近世初頭の城下町建設の構造的意図を分析する上で貴重な史料です。

◆デジタル・アーカイブ:堀尾期松江城下町絵図

◆貴重資料リーフレット(PDF/英文付き)

松平期松江城下町絵図(桑原文庫)

文政8(1825)~嘉永4(1851)年 39.5×49.8cm

堀尾氏、京極氏に代わり寛永15(1638)年より、徳川家康の孫にあたる松平直政が松江藩主となりました。文政8(1825)年~嘉永4(1851)年の間に作成されたものと推定できる城下図で、藩政改革として松江藩が奨励した産業に関連する役所の場所が記載されており、近世後期の松江城下町の情報を提供する絵図です。

◆貴重資料リーフレット (PDF/英文付き)

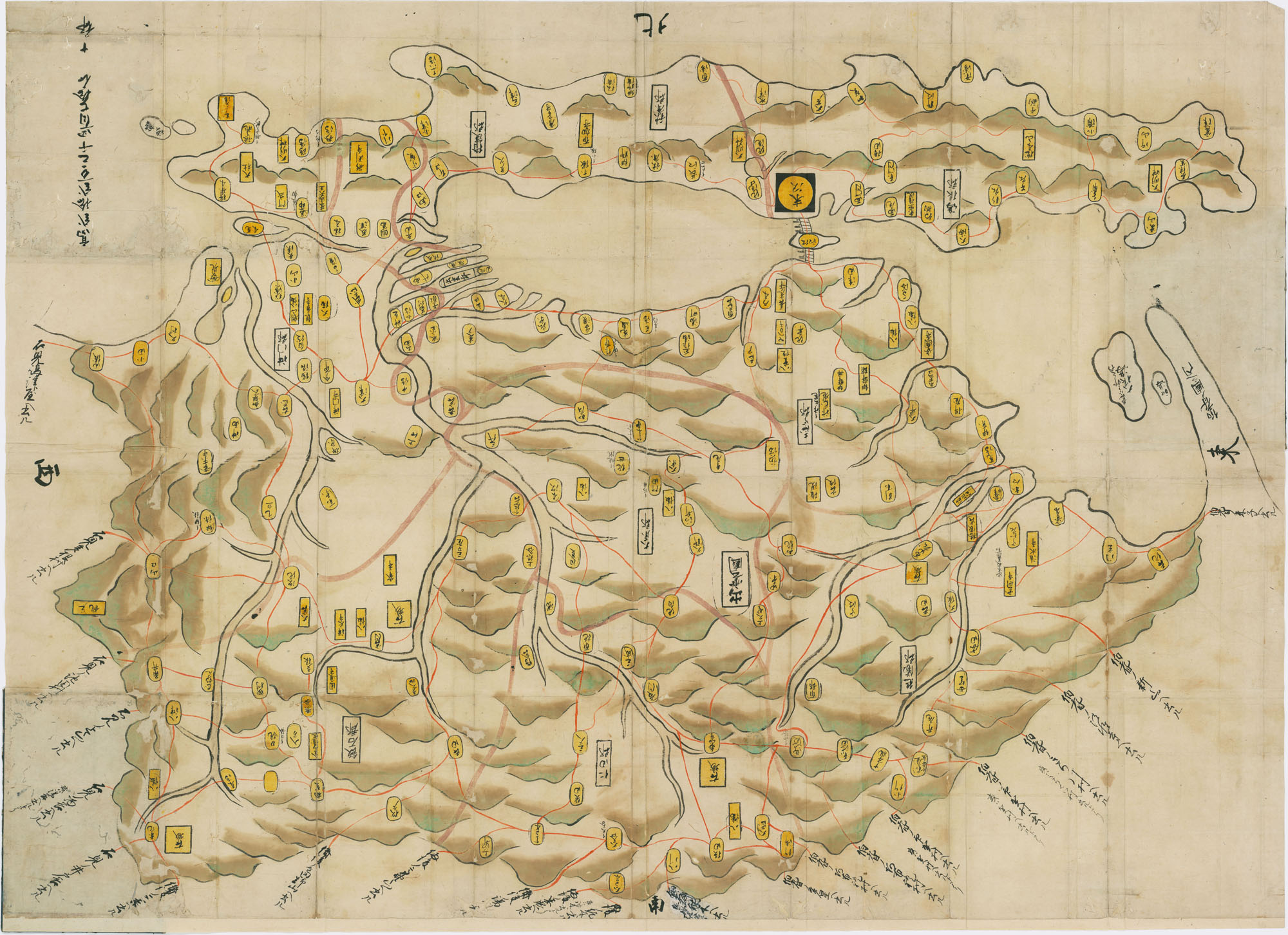

寛永出雲国絵図

寛永10(1633)年 97×134cm

江戸幕府は、慶長・寛永・正保・元禄・天保の5度、諸国に国絵図の提出を命じています。寛永期は寛永10(1633)年の第1回巡見使派遣の際に作成されました。幕府へ提出された国絵図の原本は残っていないようで、いくつかの写本が作られ伝世しています。写本にも直接写されたもの、それをさらに写したものがあり、本図は2次的な写本と考えられます。

◆デジタル・アーカイブ:寛永出雲国絵図

◆貴重資料リーフレット(PDF/英文付き)

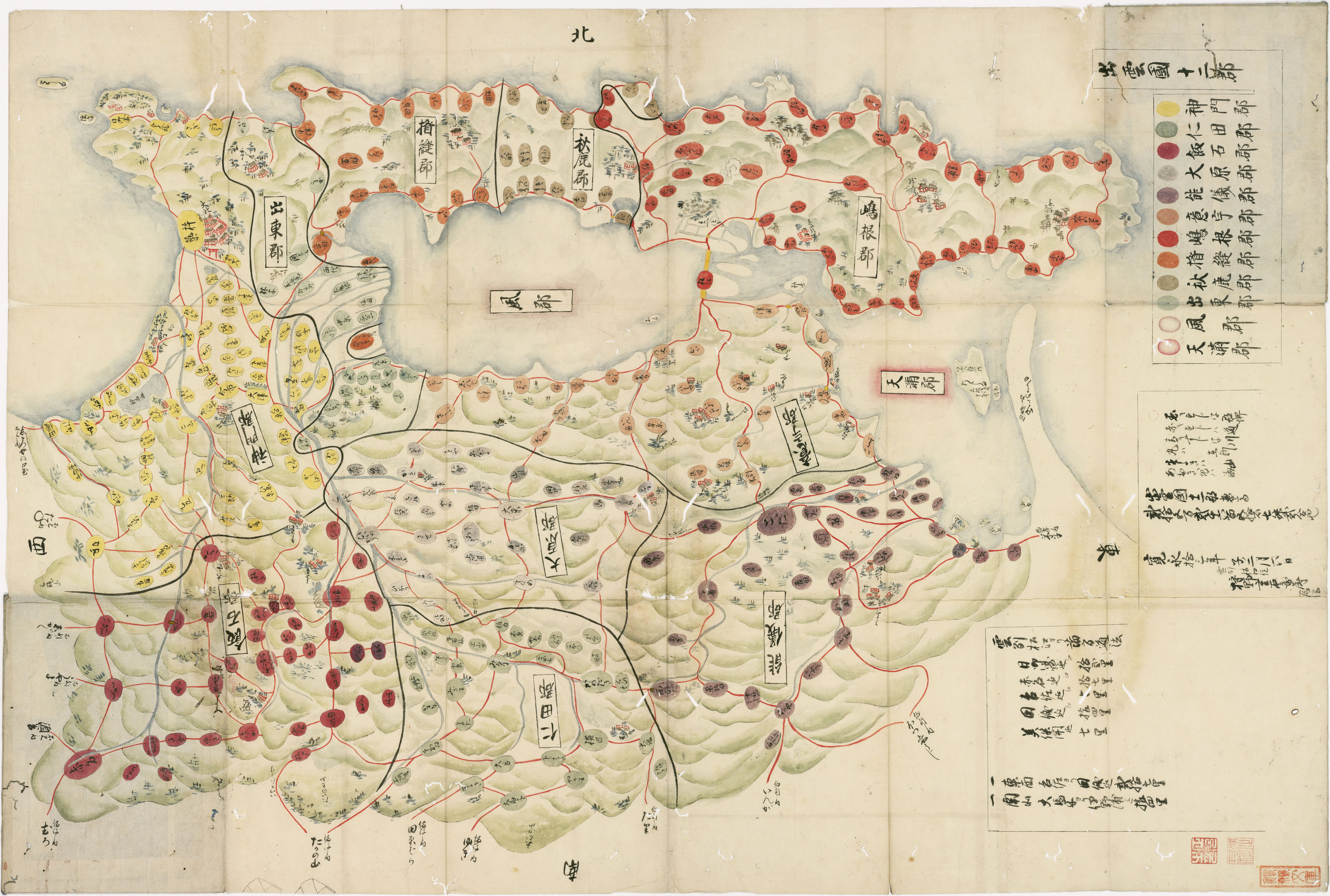

出雲国十二郡図

寛永13(1636)年 93×107cm

幕府に提出された国絵図とは別に、出雲国で独自に作成されたものです。狩野重右衛尉為信の手によって作成されました。堀尾忠晴が没し、寛永11(1634)年に松江藩主となった京極忠高が行った治水事業の構想が示されています。意宇、能義、島根、秋鹿、楯縫、出雲、神門、飯石、仁多、大原の出雲十郡に加え、中海を天満郡、宍道湖を風郡としています。

◆デジタル・アーカイブ:出雲国十二郡図

◆貴重資料リーフレット(PDF/英文付き)

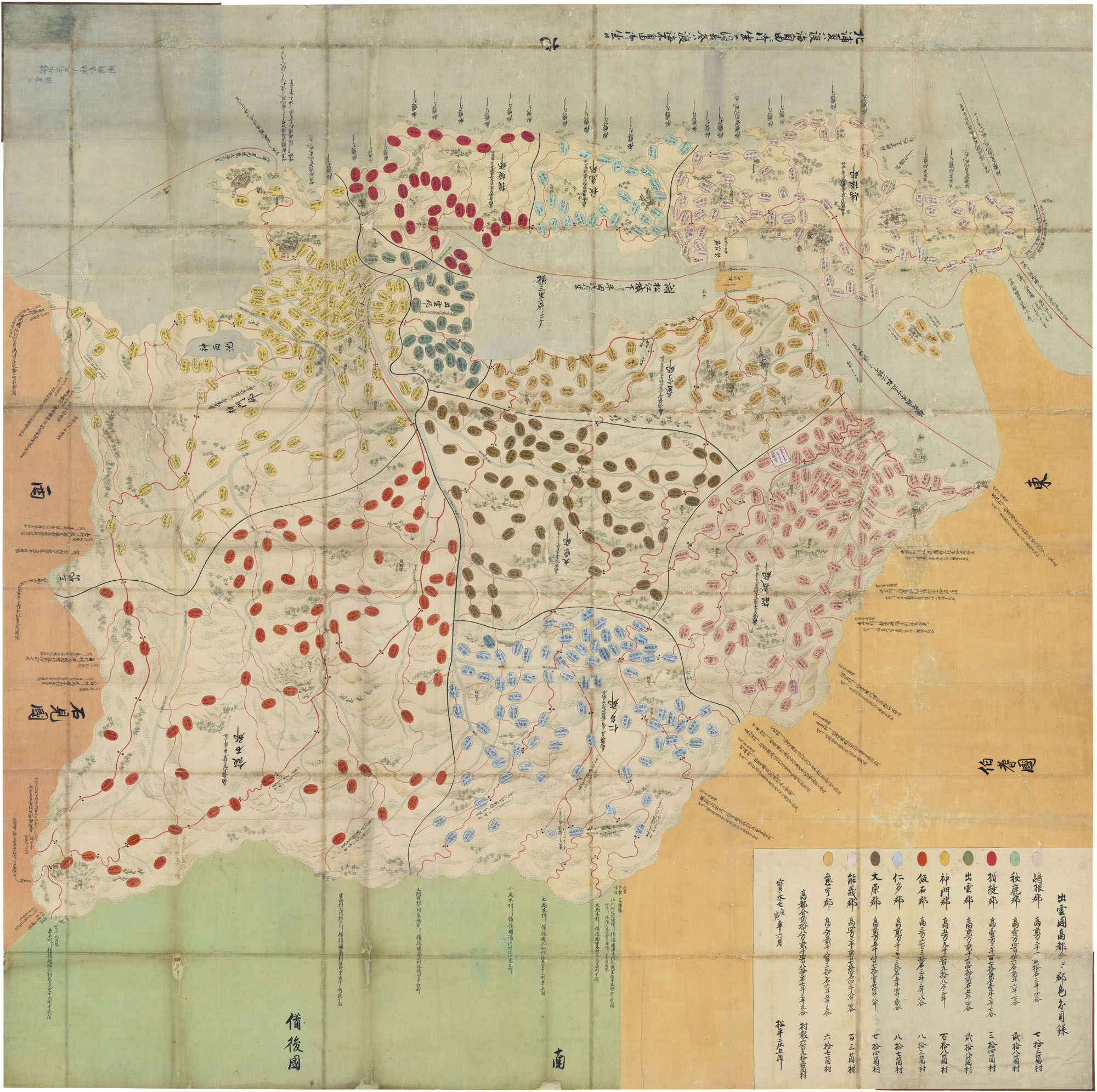

元禄出雲国絵図

宝永7(1710)年写 182×182cm

元禄15(1702)年に幕府に収蔵された国絵図の原本は残っていませんが、平成10(1998)年になって、松江市内で原図と推定される絵図が見つかっ ています。本館で所蔵している絵図は平成21(2009)年に古書店から購入したもので、原図からの写本と考えられます。元禄期の出雲が正確に描写されており、絵図の右下に、郡ごとの村数、石高とともに、松平庄五郎(松江藩第5代藩主, 松江出羽守宣維)の名が明記されています。

◆デジタル・アーカイブ:元禄出雲国絵図

◆貴重資料リーフレット(PDF/英文付き)

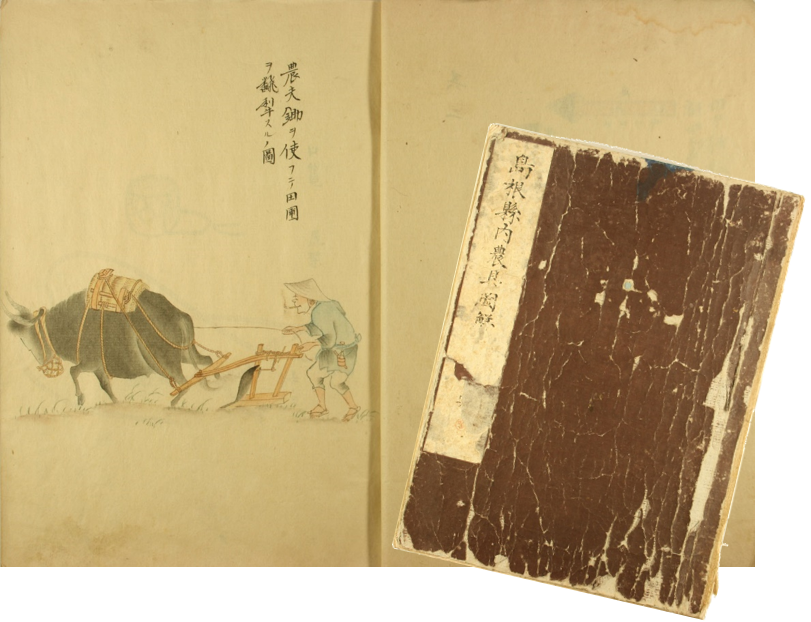

島根縣内農具図解(田中文庫)

明治政府の殖産興業政策により産業が振興される中、当時使用されていた農具、農業の様子を詳細に記録した資料が島根県により編纂され、明治 14(1881)年の第2回内国勧業博覧会に出品されました。本書はその草稿とみられます。魚漁図解とともに、地域における産業、風俗など多方面の研究に利用できる貴重な資料です。

◆デジタル・アーカイブ:島根縣内農具図解

◆貴重資料リーフレット(PDF/英文付き)

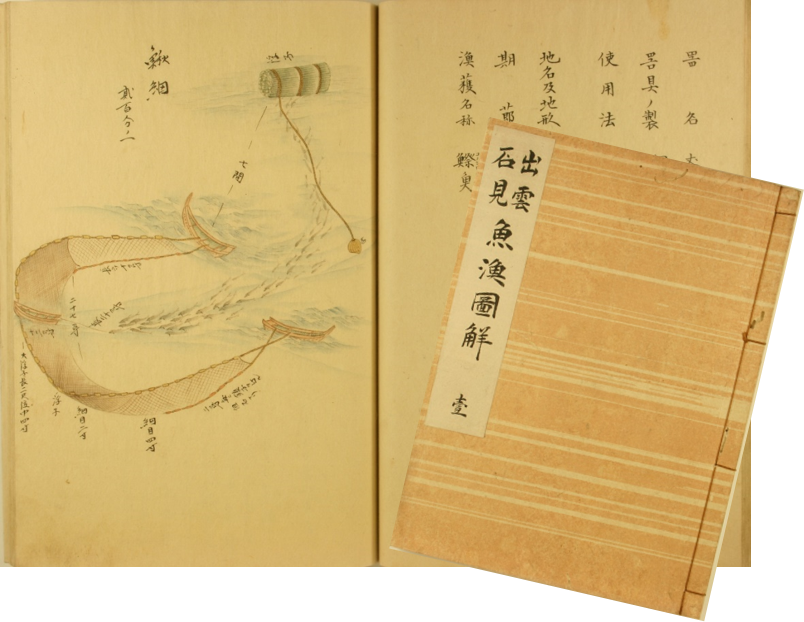

出雲石見魚漁図解/因伯魚漁図解

鳥取から出雲・石見地方で行われていた多くの漁法について、詳細な彩色絵付きで解説したものです。明治政府の殖産興業政策により産業が振興される中、当時の漁業の様子を表す「漁具図解」などが、内国勧業博覧会(明治10年)資料として島根県により編纂されました。原本の所在は不明で、東京国立博物館で写しの所蔵が確認されているだけの貴重な資料です。

◆デジタル・アーカイブ:出雲石見魚漁図解 帙 壱 / 弐 / 参 / 四

◆貴重資料リーフレット(PDF/英文付き)

更新日 20220228

情報サービスグループ 資料利用担当

0852-32-6086(内線2740)

sabisu[at]lib.shimane-u.ac.jp

[at]はアットマークに書き換えて下さい

推奨ブラウザ: Microsoft Edge 25以上. Mozilla FireFox 45以上. Google Chrome 49以上. Safari 最新版.